Ieri mattina il dottor Max mi ha telefonato e ha detto che sarebbe venuto a prendermi di lì a mezz’ora. Non ho chiesto spiegazioni, ho fatto il bagno come ogni domenica, mi sono vestito e sono sceso in strada ad aspettare. Il dottor Max è arrivato con un’automobile lunghissima color rosa pesca, anziché con la sua solita utilitaria. Ha frenato bruscamente, poi, con un grande sorriso, ha aperto la portiera della macchina e mi ha fatto cenno di entrare. Sono salito e sono sprofondato nel sedile foderato di pelliccia di leopardo. Sempre sorridendo il dottor Max mi ha detto la prima frase strana che io non ho capito e non ho voluto capire perché conosco le involuzioni, le allegorie del suo pensiero.

La frase è la seguente: “Le piace? Lo so, lo so che è immorale, ma chi se ne frega?” Così dicendo ha chiuso la portiera e l’auto è partita con uno scatto silenzioso.

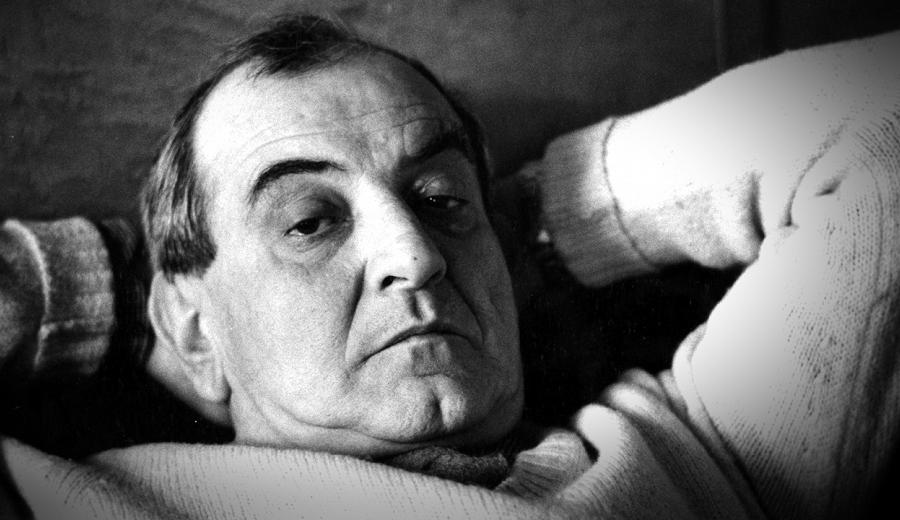

Goffredo Parise, Il padrone, Feltrinelli