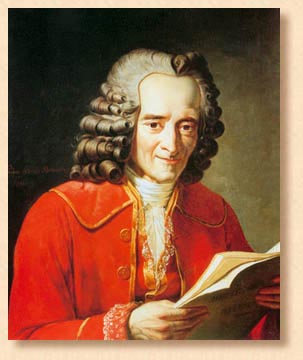

La mamma di Picasso. GERTRUDE STEIN, AUTOBIOGRAFIA DI ALICE TOKLAS

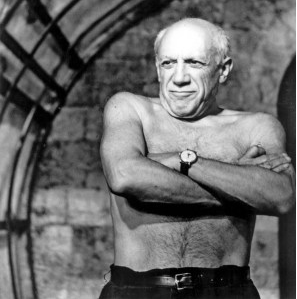

“Gli ebrei hanno prodotto solo tre geni creativi: Cristo, Spinoza e me” ripeteva Gertrude Stein con l’orgoglio che l’ha sempre contraddistinta. E uno ha pure il diritto di sapersi genio quando nel suo salotto parigino circolano personaggi come Hemingway e Matisse, e quando può vantarsi di aver scoperto nientemeno che Picasso: “creato”, diceva lei che l’aveva seguito passo passo quando ancora il cubismo era tutto da inventare e qualcuno le rimproverava di comprare delle croste. Questa “nonna della letteratura americana”, come la definì Picasso con ironia cattivella, che viveva a Parigi ma leggeva, scriveva e mangiava orgogliosamente americano, non ebbe subito il successo che sentiva di meritare: nei momenti di dubbio proprio Picasso le serviva allora da garanzia di valore perché l’equazione è semplice, solo un genio può scoprire un altro genio.Tra i due fu intensità continua, un pezzo di pane rubacchiato a tavola bastava a scatenare una piccola guerra, un po’ troppa attenzione per qualche giovane artista ed ecco che il pittore scatenava le sue gelosie dandole del maiale grasso.

Fu però anche stima e affetto sincero, come dimostra questo aneddoto raccontato dalla stessa Gertrude Stein attraverso lo sguardo di Alice Toklas, la sua compagna, e tradotto poi da Cesare Pavese.

Roberta Sapino

Era di nuovo l’estate e stavolta ci recammo sulla Costa Azzurra ad Antibes per raggiungere i Picasso. Fu qui che vidi per la prima volta la madre di Picasso. Picasso le assomiglia straordinariamente. Gertrude Stein e Madame Picasso trovarono qualche difficoltà a discorrere, non avendo una lingua comune, ma parlarono abbastanza per divertirsi tutte e due. Parlarono di Picasso al tempo che Gertrude Stein aveva fatta la sua conoscenza. – Era d’una bellezza notevole allora, – diceva Gertrude Stein, – luminoso come se portasse l’aureola. – Oh, – disse Madame Picasso, – se vi pareva bello allora, vi assicuro che non era nulla rispetto alla bellezza di quand’era un ragazzo. Allora era bello come un angelo e come un demonio, nessuno poteva saziarsi di guardarlo. – E adesso? – chiese Picasso un po’ seccato. – Oh adesso, – risposero tutte e due, – adesso non ne resta più molta di bellezza. – Però, – aggiunse la madre, – sei un tesoro e un ottimo figlio – . Cosicché dovette contentarsi.

Fu in quell’epoca che Jean Cocteau, che si picca di avere in eterno trent’anni, stava scrivendo una piccola biografia di Picasso, e gli spedì un telegramma chiedendogli la data della sua nascita. – E la tua? – telegrafò Picasso di rimando.

Gertrude Stein, Autobiografia di Alice Toklas, Einaudi, Traduzione Cesare Pavese

Gastronomia kitsch, la madeleine inzuppata nel luogo comune

Nella mappa del linguaggio quotidiano esistono delle espressioni che si combinano col kitsch così da formare un’arma capace di infliggere punture sottili che fanno sobbalzare, soprattutto se vengono somministrate all’improvviso. E’ sicuramente capitato a tutti di trovarsi con un conoscente al bar e di dire innocentemente, forse scioccamente: “Prendiamo qualcosa d’insolito… per esempio un Vov?”, e di sentirsi rispondere: “Il Vov? E’ la mia madeleine”. Ho volutamente citato una bevanda dimenticata, ma ci sono persone che hanno nel loro magazzino linguistico (non direi però in quello sentimentale, in quanto si tratta prevalentemente di soggetti anaffettivi) un numero impressionante di madeleine, e per di più distribuite su un ventaglio alimentare molto ampio, dallo spriz al budino Elah, dai fiocchi d’avena al banale panettone, dal maritozzo al Campari soda. E’ principalmente a questi consumatori abusivi (ma non solo a loro, s’intende) di madeleine che dedichiamo oggi la lettura della famosissima pagina proustiana.

Già da molti anni, di Combray tutto ciò che non era il teatro e il dramma del coricarmi non esisteva più per me, quando in una giornata d’inverno, rientrando a casa, mia madre, vedendomi infreddolito, mi propose di prendere, contrariamente alla mia abitudine, un po’ di tè. Rifiutai dapprima, e poi, non so perché, mutai d’avviso. Ella mandò a prendere uno di quei biscotti pienotti e corti chiamati Petites Madeleines, che paiono aver avuto come stampo la valva scanalata d’una conchiglia di San Giacomo. Ed ecco, macchinalmente, oppresso dalla giornata grigia e dalla previsione d’un triste domani, portai alle labbra un cucchiaino di tè, in cui avevo inzuppato un pezzetto di madeleine. Ma, nel momento stesso che quel sorso misto a briciole di biscotto toccò il mio palato, trasalii, attento a quanto avveniva in me di straordinario. Un piacere delizioso m’aveva invaso, isolato, senza nozione della sua causa. M’aveva subito reso indifferenti le vicissitudini della vita, le sue calamità inoffensive, la sua brevità illusoria, nel modo stesso in cui agisce l’amore, colmandomi d’un’essenza preziosa: o meglio quest’essenza non era in me, era me stesso. Avevo cessato di sentirmi mediocre, contingente, mortale. Donde m’era potuta venire quella gioia violenta? Sentivo ch’era legata al sapore del tè e del biscotto, ma lo sorpassava incommensurabilmente, non doveva essere della stessa natura. Donde veniva? Che significava? Dove afferrarla? Bevo un secondo sorso, in cui non trovo nulla di più che nel primo, un terzo dal quale non ricevo meno che dal secondo. È tempo ch’io mi fermi, la virtù della bevanda sembra diminuire. È chiaro che la verità che cerco non è in essa, ma in me. Depongo la tazza e mi rivolgo al mio animo. Tocca a esso trovare la verità. Ma come? Grave incertezza, ogni qualvolta l’animo nostro si sente sorpassato da se medesimo; quando lui, il ricercatore, è al tempo stesso anche il paese tenebroso dove deve cercare e dove tutto il suo bagaglio non gli servirà a nulla.

Marcel Proust, Alla ricerca del tempo perduto, Einaudi, Traduzione Natalia Ginzburg

Un altro volto per Dorian Gray

Il “Ritratto di Dorian Gray” pubblicato nel 1890 è il celebre romanzo scritto da Oscar Wilde: un attacco alla mentalità vittoriana dell’epoca, al puritanesimo, la vocazione allo scandalo, gli atteggiamenti trasgressivi ed eccentrici dell’autore si riflettono sul protagonista.

Il “Ritratto di Dorian Gray” pubblicato nel 1890 è il celebre romanzo scritto da Oscar Wilde: un attacco alla mentalità vittoriana dell’epoca, al puritanesimo, la vocazione allo scandalo, gli atteggiamenti trasgressivi ed eccentrici dell’autore si riflettono sul protagonista.

Dorian Gray è un giovane bellissimo a cui l’amico pittore Basilio Hallward fa un ritratto, egli stesso affascinato dalla propria avvenenza, formula una richiesta: che i segni del tempo e le esperienze della vita non lascino impronte sul suo volto, ma solchino quello del ritratto. Ed è ciò che avverrà, Dorian vive all’insegna dei piaceri senza farsi nessuno scrupolo, arrivando perfino ad uccidere chi osa criticare la sua condotta. Ciò nonostante il suo volto non invecchia e rimane bellissimo mentre sul ritratto si depositano tutti i segni della dissolutezza e del male. Ciò che rappresenta il quadro è la vera immagine che Dorian scopre di se stesso e, non sopportandone il significato, la distrugge ponendo, però, così fine anche alla propria vita. Morendo egli riprenderà la sua vera fisionomia: quella di un uomo vecchio e abbruttito dalla dissipazione.

Questo è il Dorian Gray che tutti, o quasi, conosciamo, ma esiste un altro volto per Dorian che mi ha fatto immaginare un senso “altro”, differente della sua ambiguità: si chiama Maria Luisa Mangini nata nel 1928 e morta suicida a 83 anni nel 2011. È stata un’interprete di teatro e di cinema famosa negli anni ’50, il suo debutto nel mondo dello spettacolo avvenne al fianco di Macario e Bramieri nella rivista “Votate per Venere”, lavorò successivamente con Sordi, Tognazzi, Vianello. Una bellezza da “femme fatale” che le valse ruoli in commedie brillanti recitando, tra i grandi, con Totò, ma anche in ruoli drammatici nel cinema d’autore diretta da Antonioni, Fellini, Comencini. A 30 anni, al culmine della carriera, abbandonerà le scene travolta da uno scandalo: una relazione inconfessata e un figlio. Donna bellissima e attrice enigmatica, è conosciuta al grande pubblico con lo pseudonimo di Dorian Gray, ambiguo e maledetto, corrotto ed eterno lui, magnifica e misteriosa, provocante e pura lei. Un destino romantico la accomuna al personaggio creato da Wilde: il culto della bellezza, la bellissima Mangini rifiutò l’avanzare dell’età (si scoprì che aveva sempre mentito sulla sua data di nascita) e con essa i segni inesorabili del tempo sul viso e sul corpo, un’idea maturata dopo la sua tragica morte. Io voglio osare andando oltre: il Dorian di Wilde è solo la superficie di uno specchio profondo, quello di una coscienza che vive in moduli rarefatti e inimitabili di preziosa ricercatezza, una evanescente fragilità che guarda lo specchio e non il volto, che intende uccidere l’immagine per salvare se stesso. La bellissima Dorian invece ha il coraggio della profondità che scava la superficie dello specchio rifiutando l’apparenza, il mondo patinato che l’aveva celebrata come il sogno erotico degli italiani per quella bellezza eccessiva di donna da mostrare nei night, ma non da sposare e assume su di sé i segni dolorosi della vita, ne ha consapevolezza fino alla scelta estrema. Il volto al femminile di Dorian si toglie la vita per ridare dignità alla sua immagine, quella dignità che la donna non aveva mai perso.

Monica Daccò

Breve viaggio del grande Cortot nei territori della musica e del sogno. Robert Schumann. Video raro. 2’35”

Molti, moltissimi anni fa il Caso mi fece assistere a un’esibizione dal vivo del grande Alfred Cortot. Riporto questo fatto personale perché ha ormai il valore di una testimonianza storica: era il 1952 e credo che tutti coloro che hanno assistito a un concerto del maestro oggi siano abbondantemente morti; io sono sopravvissuto solo perché a quell’epoca ero un bambino.

Scena: l’austera sala del conservatorio di Bologna, pubblico delle grandi occasioni. Nonostante la mia tenera età, avevo già ascoltato grandi esecutori ma Cortot era diverso da tutti. Immaginate un vecchio (quello che vedete nella fotografia) semicieco che sale i gradini del palco sorretto da un commesso e quindi abbandonato, varato come un vascello in un mare incerto. Ben presto ci si accorse che era stata predisposta una striscia di gesso che il maestro, evidentemente, riusciva a scorgere dalla sua semitenebra: quel mucchietto di polvere bianca lo avrebbe condotto al pianoforte. Fu una grande entrata teatrale. E la teatralità straripò sul palco severo quando Cortot, che fino a quel momento aveva puntato la prora del suo profilo sullo Stenway gran coda, si girò di faccia al pubblico per ringraziare sobriamente con un cenno del capo; quel volto incartapecorito e incorniciato da due bandeau grigi era truccato. Una riga sottile color minio disegnava le labbra disidratate dal tempo; le palpebre erano ombrettate di un azzurro ingenuo che trasformava la pieghe senili in un plissé civettuolo, da fanciulla al suo primo ballo. In programma, per una straordinaria regia del Caso (ancora lui), c’era il Carnaval , l’opera pianistica nella quale Schumann mette in scena un turbine di maschere musicali, da quelle della commedia dell’arte a quelle, ineffabili, dell’anima.

Un video è una ben labile traccia, ma credo che in questi due minuti di lezione il maestro riesca a socchiudere per qualche istante la porta che mette in comunicazione l’interpretazione col sogno.

Di seguito, la traduzione delle poche parole del maestro.

L’ultimo brano, “Il poeta parla”, questo è il titolo che Schumann stesso ha aggiunto a questa pagina immortale, dovrebbe essere trasposto in una dimensione di sogno, più intima, no?… Non solo la bella sonorità, la decantazione espressiva della frase, ma un sentimento più sognatore. La verità è che bisogna sognare questo brano, non eseguirlo. Mi permette di prendere il suo posto? … Qui non bisogna legare le due frasi, sono due elementi diversi della stessa condizione musicale… E qui, come una specie d’interrogazione… e qui di nuovo un’altra… teneramente… interrogare l’avvenire… E da questo momento bisogna che s’inscriva semplicemente non nella musica ma, come proveniente dal genio, nell’immortalità… E lasciar svanire le sonorità che devono sparire, spegnersi… Lasciarle semplicemente… in presenza di un sogno che prosegue.

Il rimorso e l’attrazione. Una lettera di Gide a Proust

Le cantonate editoriali sono spesso cosa curiosa, alcune sono passate alla storia, le si guarda con quel misto di stupore (ma come! Come ha fatto a non vedere?) e sottile compiacimento (ma allora anche L’Artista è un comune mortale!). E poi a pensarci c’è una bella dose di quella che Kundera ha chiamato l’ “illusione retrospettiva”, lo sguardo di chi legge il passato con la lente del dopo e si stupisce che altri, all’epoca, non abbiano saputo vedere.

Ma quando invece si è lì, sul momento, e la cantonata la si è già presa, che si fa? Ci si arrovella mica poco e poi, fuori da ogni strategia, si ammette la bellezza che era sfuggita e che invece ora sembra così palese –ora, appunto, cioè poi, guardando indietro, anche di poco.

Qui, in breve, la storia va così: fine 1912, Marcel Proust propone alla Nouvelle Revue Française un malloppo di settecento pagine dattilografate intitolato Du côté de chez Swann dicendosi disposto a contribuire alle spese di pubblicazione. Gli editori, tra cui Gide (che la rivista l’ha fondata e che nel 1947 vincerà il Nobel per la letteratura) danno un’occhiata sommaria e decidono che no, il libro non s’ha da pubblicare: una gran noia, un romanzo-tazza di camomilla, e poi l’autore è anche un po’ snob, un tipo da salotti…

Un annetto dopo, a fine 1913, Du côté de chez Swann è pubblicato da Grasset e in N.R.F. ci si mangia le mani interrogandosi su come riportare in Gallimard quella tazza di camomilla che invece è una rivoluzione.

E allora Gide scrive:

Come va a finire la storia?

L’anno stesso, dopo poco tempo ma tante lettere e lunghe trattative, Proust accetta di affidare alla N.R.F. alcuni frammenti di quello che sarà poi Le côté de Guermantes, il terzo libro della Recherche. Tre anni più tardi Gallimard ottiene di comprare le copie di Swann rimaste invendute, vestirle una nuova copertina e rimetterle sul mercato a proprio nome. Intanto, d’accordo con l’autore, si prende anche le bozze del secondo volume, sul quale addirittura l’editore Grasset già stava lavorando, e il manoscritto, e nel 1919 pubblica À l’ombre des jeunes filles en fleurs: sarà il primo Prix Goncourt della casa editrice.

Marcel Proust, Lettere a André Gide, Milano, SE, 1987, Traduzione Lucia Corradini

articolo di Roberta Sapino

Il racconto dell’immagine. MARIO GIORGI. NEED TO WHACK SOMEBODY ??

Ogni immagine contiene infinite storie possibili. Abbiamo sottoposto questo manifesto di un gruppo situazionista americano(True Art is For Rebels) allo scrittore Mario Giorgi e gli abbiamo chiesto di estrarre un racconto da questa immagine. Scena: una signora impugna, con un certo cipiglio omicida, una mazza da baseball mentre un nero e una bianca amoreggiano nella penombra. Ecco il racconto di Giorgi. È in forma di dialogo e, naturalmente, a sorpresa.

La posizione in battuta è perfetta. Ha giocato a softball, immagino. Fino a che età?

Mi sono ritirata a diciott’anni.

Come mai?

Motivi personali.

L’istruttore la molestava?

No. Perché questa domanda?

Durante il batting practice non la fermava ogni tanto per sistemare impugnatura, posizione dei polsi, altezza delle spalle?

Sì.

Magari le metteva anche le mani sotto le ascelle.

Lo faceva con tutte.

E questo la infastidiva?

No, era il suo lavoro.

Le toccava il collo, ogni tanto?

Certo.

E le gambe? Non le appoggiava le mani sui fianchi per trovare la giusta divaricazione?

Sì.

Qual era la sua media battuta?

Intorno ai 400.

Eccellente. Entrava mai nello spogliatoio?

L’istruttore? No.

Cosa vi diceva per motivarvi?

Le solite cose.

Ma quando era il suo turno di battuta? In occasioni speciali, a basi piene, per esempio.

Non lo so, non ricordo.

Ha mai fatto un fuoricampo a basi piene?

Io? Una volta.

Cos’ha provato?

Gioia, incredulità.

E durante lo swing?

Ho sentito la palla che incontrava la mazza e schizzava via senza nessun attrito, come un lieve tocco, una carezza, una carezza potente e violentissima.

E infatti la palla dev’essere caduta lontano.

Eh sì.

Si è fatta dare la palla? l’ha conservata?

Sì.

Con le firme delle sue compagne?

Tutte tranne una, mi sembra.

E l’istruttore ha firmato?

No.

Mario Giorgi

Imbecilli e contenti? VOLTAIRE, STORIA DI UN BUON BRAMINO

Da qualche tempo, gli amici vecchi e nuovi che navigano fra i circa 750 articoli pubblicati nel bog mostrano di apprezzare un breve pamphlet di Voltaire sui pericoli insiti nella lettura che abbiamo pubblicato e ripubblicato. Queste soste non mi sembrano casuali: forse c’è un desiderio di di provocazioni e gesti diversi da quello dell’ombrello; forse spira una sottile nostalgia nei confronti del pensiero; forse, addirittura, potrebbe delinearsi un nuovo trend sotterraneo e clandestino, quello dell’intelligenza. Aspettando imprevedibili sviluppi, pubblichiamo un nuovo estratto voltairiano. In un silenzio scaramantico.

Incontrai nei miei viaggi un vecchio bramino, uomo saggio molto, di grande spirito e sapientissimo. Un giorno il bramino mi disse:

“Vorrei non essere mai nato. da quarant’anni studio e son quarant’anni perduti perché insegno agli altri e ignoro tutto; questa condizione mette nell’animo mio tanta umiliazione e tanto disgusto, che mi è insopportabile la vita. Son nato, vivo nel tempo, e non so cosa sia il tempo; non solo mi è ignoto il principio del mio pensiero, ma ugualmente mi è ignoto il principio dei miei gesti; non so perché esisto. Eppure ogni giorno mi vengon fatte domande su tutti questi punti; bisogna rispondere, nulla di buono ho da dire, e parlo molto, e resto confuso e vergognoso di me, dopo che ho parlato.”

Lo stesso giorno vidi una vecchia che abitava nel suo vicinato e le chiesi se mai fosse stata afflitta di non conoscere come era fatta la sua anima. Neppure capì la questione: mai un solo giorno della sua vita aveva riflettuto su un solo punto di quelli che tormentavano il buon bramino, e purché avesse ogni tanto un po’ d’acqua del Gange si riteneva la donna più beata.

Colpito dalla felicità di quella povera creatura, tornai dal mio filosofo dicendogli: Non vi fa vergogna essere infelice quando accanto alla vostra porta vive un vecchio automa che non pensa a nulla e vive contento?”

“Avete ragione,” mi rispose, “Cento volte mi son detto che sarei felice se fossi sciocco come la mia vicina, eppure non vorrei una tale contentezza.”

Questa risposta del mio filosofo mi fece più impressione di tutto il resto; esaminai me stesso e vidi che veramente non avrei voluto esser contento a patto di essere un imbecille.

Voltaire, Storia di un buon bramino, Mondadori, Traduzione Riccardo Bacchelli

Il caffè della domenica. L’altra faccia della tragedia.

Il video della domenica. Che cosa dovettero vedere le tre donne? MARCELL IVANYI, WIND

http://www.mediacinema.org/files/52c0e0a89cb1c448001606decbc00b69-15.html

(a cura di Francesco Ghisi)

Sappiamo tutti che cos’è una panoramica cinematografica; a volte questo movimento di macchina è puramente funzionale per accompagnare un soggetto che vogliamo tenere in campo; altre volte è descrittiva, illustra, esplora dei soggetti che inizialmente non entrano nell’inquadratura; in generale, si tratta di un movimento morbido al quale alcuni preferiscono lo stacco, è una questione di stile, di gusto, di scelta narrativa. Questa panoramica dell’ ungherese Marcell Iványi inquadra inizialmente tre donne e si muove compiendo un cerchio di 360°. Al cinema, sei minuti (questa è la durata della panoramica) possono essere tanti o pochi: in questo la lentezza della macchina sviluppa una forte tensione perché il nostro sguardo diventa quello delle tre donne e noi, come loro, alla fine del giro, siamo messi di fronte a una realtà che non avremmo mai voluto vedere.

P.S. dopo aver cliccato sul link, il video va cercato sulla pagina che appare. E’ il terzo, “Wind”

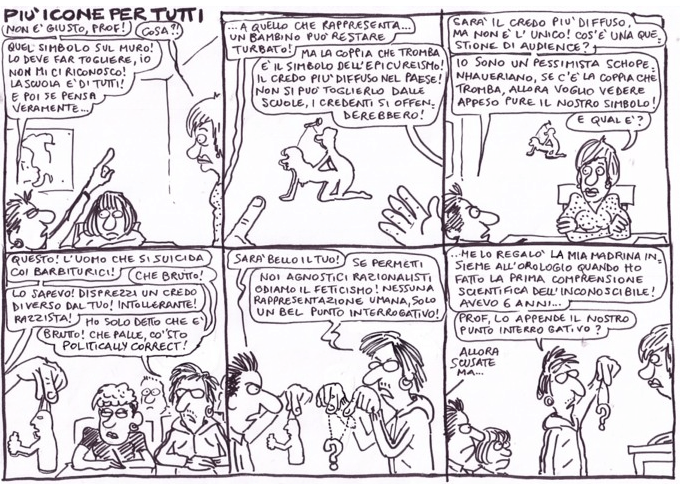

Una strip di Stefano Disegni. Il cervello al muro

La Striscia. ALDO PALAZZESCHI

Un vento che impregna tutti i quartieri. ALBERT CAMUS, LA PESTE

Esistono romanzi che hanno la capacità di agire, nella mente e nella coscienza di ogni lettore, come uno specchio in cui si riflettono i fantasmi della storia e quelli personali.

Ne La peste di Albert Camus (1947) si volle vedere la rappresentazione del Male, e di quello nazista in particolare. Il lettore di oggi può cogliere, anche in un frammento, le straordinarie risonanze che emanano da questa scrittura.

Fu a metà di quell’anno che il vento si levò, soffiando per parecchi giorni sulla città appestata. Il vento particolarmente temuto dagli abitanti di Orano: non incontrando nessun ostacolo naturale sul pianoro dove la città è costruita, raffiche s’ingolfano nelle strade con intatta violenza. Dopo i lunghi mesi in cui non una goccia d’acqua aveva rinfrescato la città, questa era coperta d’una patina grigia che s’incrinò al soffio del vento. E il vento sollevò nubi di polvere e di carta che battevano sulle gambe dei passanti divenuti più rari. Li si vedeva frettolosi per le strade, curvi in avanti, con un fazzoletto o la mano sulla bocca. La sera, invece degli svaghi con cui si tentavano di prolungare il più possibile quei giorni di cui ciascuno poteva essere l’ultimo, s’incontravano gruppetti di persone ansiose di rientrare a casa o di ripararsi nei caffè; sì che per alcuni giorni, al crepuscolo, che a quell’epoca giungeva più rapido, le strade erano deserte e soltanto il vento vi inoltrava i suoi continui lamenti. Dal mare agitato e sempre più invisibile saliva un odore d’alghe e di sale; e la città deserta, sbiancata dalla polvere, satura di odori marini, tutta sonora dei gridi del vento, gemeva allora come un’isola maledetta.

Nel centro stesso della città si ebbe l’idea d’isolare certi quartieri particolarmente colpiti, e di non autorizzare a uscirne che gli uomini i cui servizi fossero indispensabili. Coloro che sino allora vi erano vissuti non poterono fare a meno di considerare questa misura come una vessazione particolarmente diretta contro di loro, e in ogni caso pensavano, per contrasto, agli abitanti degli altri quartieri come a uomini liberi. Questi ultimi, in cambio, nei momenti difficili trovarono una consolazione nell’immaginare che altri erano ancora meno liberi di loro. “Vi è sempre qualcuno più prigioniero di me”, era la frase che riassumeva allora la sola speranza possibile.

Albert Camus, La peste, Bompiani, Traduzione Beniamino Dal Fabbro

Folate di tenebra. “Le canard enchainé” nel mirino?

Appena il tempo di pubblicare un frammento di Cuore di tenebra, di Conrad, e le agenzie fanno sapere che sarebbe entrata nel mirino del terrore la più antica rivista satirica francese, “Le Canard enchainé”. Il progetto sarebbe quello di fare a pezzi i suoi redattori con la mannaia. La notizia, fondata o meno che sia, rappresenta un crudo contraccolpo che ci riporta dal libro al banco della macelleria e rende quanto mai urgente condividere il titolo d’apertura della rivista: “Coraggio, ragazzi, non lasciatevi abbattere!”

Oltre il nemico, oltre il terrestre. JOSEPH CONRAD, CUORE DI TENEBRA

E’ meglio non tentar di scrivere qualcosa di nuovo su Cuore di tenebra dopo il molto che è stato scritto, è un’opera che continua a produrre forti risonanze, quelle di cui, magari senza che ce ne rendiamo conto, abbiamo bisogno ; basterà dunque ricordare che questo libro è un viaggio unico all’interno di un male che si rivela progressivamente a mano a mano che l’imbarcazione del narratore protagonista Marlow procede sul corso del fiume Congo per una missione commerciale. Scorre il fiume e scorre la narrazione addentrandosi fra le spire di un colonialismo torbido che non è solo sfruttamento dell’uomo ma macchina diabolica e deprivata di senso, mentre si avvicendano sipari di corpi indistinguibili l’uno dall’altro. Dal grumo dell’indistinguibile, una figura si ritaglia, la leggiamo da due occhi stampati su un volto muto e da una mano che meccanicamente afferra un biscotto.

Il romanzo fu pubblicato nel 1902. Va letto, o riletto in questi giorni, oggi, con priorità su molti altri che possono benissimo aspettare.

Certe forme nere stavano accovacciate, sdraiate, sedute tra gli alberi, appoggiate ai tronchi mezzo confuse entro quella luce crepuscolare, nei più vari atteggiamenti della sofferenza, dall’accasciamento, della disperazione. Un’altra mina esplose sul ciglione, seguita da un leggero fremito del terreno sotto ai miei piedi. Il lavoro proseguiva. Il lavoro! E quello era il luogo dove alcuni di quei lavoratori si erano appartati per morire.

Che stessero lentamente morendo, era cosa assai chiara. Costoro non erano nemici, non erano delinquenti, non erano più nulla di terrestre, ormai: niente altro che quei simulacri della malattia e della fame, stramazzati confusamente in quel barlume verdastro. Portati in quel luogo dai più lontani recessi della costa con certi legalissimi contratti temporanei, sperduti in un ambiente ostile, nutriti con cibi non confacenti, si ammalavano, perdevano ogni efficienza, e venivano allora autorizzati a trascinarsi in dispare per risposare. Quelle figure moribonde eran libere come l’aria: e quasi altrettanti tenui. Cominciai a distinguere un luccicar d’occhi sotto le fronte. Allora, abbassando lo sguardo, scorsi, accanto alla mia mano, un volto. Il carcame nero giaceva disteso con una spalla contro l’albero: e vidi le palpebre sollevarsi lentamente e gli occhi incavati guardarmi, enormi, e vacui, come un bianco, cieco balenio. movente infondo all’orbita, che lentamente si spense. L’uomo pareva giovane, quasi un ragazzo: ma sapete bene che con quella gente è difficile giudicare. Non seppi far altro che offrirgli un biscotto rimastomi in tasca. Quelle dita ci si richiusero sopra lentamente e lo tennero stretto: a parte questo, non il più piccolo movimento, non uno sguardo. Aveva un filo di lana bianca legato attorno al collo. Perché? Dove mai lo aveva preso? Era forse un distintivo, un ornamento, un amuleto, il simbolo di un rito propiziatorio? Era comunque in relazione con un’idea qualsiasi? Aveva un’aria stupefacente, attorno al suo collo ero, quel pezzo di filo bianco venuto di là dai mari.

Joseph Conrad, Cuore di tenebra, Einaudi, Traduzione Alberto Rossi