«Odio le immagini che rimangono così come la macchina le vede. Riprendere un soggetto senza però modificare niente è come aver sprecato tempo»

«Odio le immagini che rimangono così come la macchina le vede. Riprendere un soggetto senza però modificare niente è come aver sprecato tempo»

Come i Presidenti della repubblica, anche i classici non andrebbero tirati per la giacchetta, ma lasciati agli specialisti. Lo so, e me lo sono ripetuto fino a poco prima di pubblicare questo post, ma poi ho ceduto alla tentazione – facile, lo confesso – di calare questo ritratto del conversatore italiano di due secoli fa nella realtà dei nostri giorni. Bisogna sempre contestualizzare, è vero, ma gli argomenti della riflessione leopardiana ci conducono direttamente alle tecniche comunicative attualmente in uso nel nostro paese (quando non si arriva alle randellate). Il gusto per la battuta ad ogni costo, la provocazione come espediente dialettico, la prevaricazione e la furia che sostituiscono l’ingegno ci appaiono, stupidamente, come quegli arrugginiti strumenti medici di qualche secolo fa di fronte ai quali diciamo: “Pensa tu come si massacravano una volta!”, senza pensare che li stiamo usando noi stessi, ancora oggi, in versione cromata e con un design “moderno” che ce li fa sembrare nuovi.

In Italia il più del riso è sopra gli uomini e i presenti. La raillerie,* il persiflage*cose sì poco proprie della buona conversazione altrove, occupano e formano tutto quel poco di vera conversazione che v’ha in Italia. Quest’è l’unico modo, l’unica arte di conversare che vi si conosca. Chi si distingue in essa è fra noi l’uomo di più mondo, e considerato per superiore agli altri nelle maniere e nella conversazione, quando altrove sarebbe considerato per il più insopportabile e il più alieno dal modo di conversare. Gl’Italiani posseggono l’arte di perseguitarsi scambievolmente e di se pousser à bout* colle parole, più che alcun’altra nazione. Il persiflage degli altri è certamente molto più fino, il nostro ha spesso e per lo più del grossolano, ed è una specie di polissonnerie*, ma con tutto questo io compiangerei quello straniero che venisse a competenza e battaglia con un italiano in genere di raillerie. I colpi di questo, benché poco artificiosi, sono sicurissimi di sconcertare senza rimedio chiunque non è esercitato e avvezzo al nostro modo di combattere, e non sa combattere alla stessa guisa. Così un uomo perito della scherma è sovente sconcertato da un imperito, o uno schermitore riposato da un furioso e in istato di trasporto. Gl’Italiani non bisognosi passano il loro tempo a deridersi scambievolmente, a pungersi fino al sangue. Come altrove è il maggior pregio il rispettar gli altri, il risparmiare il loro amor proprio, senza di che non vi può aver società, il lusingarlo senza bassezza, il procurar che gli altri sieno contenti di voi, così in Italia la principale e la più necessaria dote di chi vuole conversare, è il mostrar colle parole e coi modi ogni sorta di disprezzo verso altrui, l’offendere quanto più si possa il loro amor proprio, il lasciarli più che sia possibile mal soddisfatti di se stessi e per conseguenza di voi.

*scherno *canzonatura *far uscire dai gangheri *impertinenza

Giacomo Leopardi, Discorso sopra lo stato presente degli italiani, 1824

http://www.leparoleelecose.it/?p=27597#more-27597

«Detesto le fiere. Credo di essere andato una sola volta nella mia vita alla fiera di Torino, costretto da Laura Betti, solo lei era in grado di convincere qualcuno, o comunque me, ad andare in un posto simile. E poi mi pare assurdo che due scrittori, Nicola Lagioia e Chiara Valerio, siano i direttori di queste fiere. Voglio dire una cosa reazionaria: Non riesco a immaginare Franz Kafka e Max Brod direttori di una fiera di Praga e di Bratislava».”

Un breve, deferente (e forse senza volerlo impertinente) omaggio ai tòpoi della pittura di De Chirico.

Quando mi capitava di vederlo in un film o in uno sceneggiato mi sembrava sempre in trasferta, come quando incontri un vecchio compagno di scuola col quale hai condiviso i turbini giovanili, e te lo ritrovi tanti anni dopo; è sempre lui, si capisce, ma catapultato in un altrove leggermente estraneo. Toni amava, ricambiato, il cinema, ma per me restava legato al teatro, perché era stato il teatro che ci aveva fatti conoscere e che ci avrebbe sempre accompagnati. L’incontro era avvenuto in una specie di limbo pre-teatrale, un (elegante) seminterrato di Torino, affittato da un giovane mecenate, nel quale si radunavano disordinatamente drammaturghi informi, registi improbabili, attori acerbi e ignari del futuro (che a qualcuno avrebbe sorriso). Anche Toni era acerbo, ma già ben disegnato: un’incisione a punta secca, e tanto compiutamente spigoloso da farci pensare, per la nostra ingenuità, che obbedisse a un copione; molti anni dopo avrei saputo che Toni era dominato da un meccanismo molto più tirannico (con un copione si può venire a patti, lo si può rigirare). Era l’alcol, nel quale Toni cercava un appoggio impossibile. L’antico legame nato nel seminterrato era rimasto forte. Di tanto in tanto, negli anni, abbiamo lavorato insieme (lavori belli, per fortuna), Ultimamente ci eravamo incontrati a Torino per l’uscita dei suoi libri pubblicati da Jacobelli (“L’effetto del jazz” e “Voglio vivere senza di te”). Mi aveva chiesto di presentarli, ingaggiandomi con poche parole e qualche imbarazzo che molto raccontava. Un mese fa, in occasione dell’ultima presentazione, ci siamo ritrovati in una libreria del gruppo Abele. Toni era affabile, non più punta secca, ma acquerello tenue, quasi trasparente. Il mio intervento fu più un racconto che una presentazione; di solito lo evito, ma in quell’occasione mi venne spontaneo trasgredire la regola e ricordare i nostri lavori insieme. Lui ne fu toccato, mi parve oltre misura. Forse sapeva, contrariamente a me, che quello era un commiato.

Su Jaroslav Hašek (1883-1923) abbiamo già pubblicato qualche post (https://radiospazioteatro.wordpress.com/2016/01/21/lautore-che-fece-ridere-kafka-jaroslav-hasek/) ricordandone il carattere polemico, anarchico e portato all’iperbole corrosiva. In questo racconto, pubblicato sul prezioso sito eSdamizat nella traduzione dello studioso Sergio Cordaus, Hašek ricostruisce la picaresca e irresistibile ascesa di un avventuriero alla presidenza del Consiglio italiano. Si tratta di tale Giuseppe Beramotti, del quale la storiografia non si è occupata, per la buona ragione che si tratta di un personaggio nato dall’immaginazione di Hašek . Ma a volte i personaggi fantastici calano in picchiata sul bersaglio del nostro presente con straordinaria efficacia evocativa.

Il signor Beramotti era un furbo come non ne trovate uguali in tutti gli Appennini. Suo padre ancora pascolava le capre negli Abruzzi e depredava i viandanti sotto il Monte Roso. Era una vecchia famiglia di ladri. Vittore Beramotti era stato impiccato, ed era stato il capostipite di tutta la famiglia, Per onorare degnamente la memoria del loro avo tutti i Beramotti rubavano, ma non venivano chiamati signor Beramotti, bensì soltanto Beramotti e basta. Solo l’ultimo era diventato signore.

Sulla scena entra dunque il signor Giuseppe Beramotti.

È un signore simpatico. Già da ragazzo aveva mostrato grandi doti e quando nel 1874 nell’Italia riunita fu proclamato l’obbligo scolastico, Giuseppe era fermamente deciso a studiare bene per trovarsi il pane in città.

Questo ragazzo non amava la vita delle montagne dove ci si può derubare solo occasionalmente. Il suo desiderio si volgeva alla città, dove si può ingannar meglio la gente, perché sono in tanti a vivere in un piccolo spazio e non si conoscono l’un l’altro.

Qui invece ognuno sa quante capre ha. Tizio ne ha tante e Caio tante, e così una volta che il piccolo Giuseppe aveva rubato il caprone a Ossiato, del paese di sopra, erano venuti subito i carabinieri, e furono guai.

Giuseppe dunque studiava alacremente. Dannato ragazzino delle falde del Monte Roso! Ingoia cultura solo per poter andare in pianura a derubare la gente di città.

E nell’anima innocente dl piccolo futuro signor Beramotti prendeva vita l’immagine del suo avvenire.

Sarebbe diventato commerciante. In quell’angolo d’Italia, si guardano i commercianti con una buona dose di terrore.

Giuseppe fin da piccolo aveva sentito dire dopo la partenza dei commercianti ambulanti: “È così, ci hanno derubato un’altra volta”.

E c’era sempre qualcosa di vero. Non c’è da meravigliarsi dunque se il piccolo Giuseppe Beramotti desiderava diventare commerciante per poter prendere per i fondelli i compatrioti, come si dice, che era il suo più bel sogno e la sua più forte aspirazione.

A scuola studiava e imparava bene. Gli piaceva far di conto, in seconda faceva un vero commercio di scambio con i compagni e li scorticava vergognosamente. Quando ebbe dodici anni, il padrone della scuola convinse il vecchio Beramotti a mandare il figlio in città, e davvero lo scaltrito ragazzo di campagna dopo le vacanze comparve a Firenze.

Da quel momento, il cammino della sua vita prese a farsi chiaro. Entrò nel commercio.

Apprese con indefessa applicazione tutte le pratiche del commercio, poi lo troviamo a Genova come primo commesso della ditta Rastati.

Poi in tribunale per una malversazione di 180.000 lire. Il tribunale però per uno strano caso lo prosciolse.

Si diceva che avesse distribuito 80.000 lire tra i giudici e che fosse partito con 100.000 lire per la Sicilia. Lì poi ebbe un processo con una famiglia che lo accusava di aver buttato in mare il capofamiglia nel porto di Palermo, dopo averlo derubato di un biglietto che aveva vinto le 50.000 lire del primo premio a una lotteria. Comunque stiano queste cose, è certo che il signor Beramotti fece una bellissima carriera. Quando in un distretto elettorale della Sicilia pugnalò il suo avversario politico, fu eletto senatore dai suoi entusiasti amici ed entrò nel partito governativo. Tentò anche di avvelenare a un banchetto i suoi avversari politici e da allora ebbe accesso alla corte e poté parlare col re senza chiedere prima udienza. E sia detto a sua lode che, dopo aver riscosso soltanto ora quel primo premio di 50.000 lire su cui si era tanto parlato, fece innalzare su un palo nel porto di Palermo una statua della Madonna e la fece adornare di fiori in ricordo di quel suo povero amico che una volta era passato di notte presso il porto mentre passeggiava. Felice Italia!

Jaroslav Hašek, Come nascono i presidenti del consiglio in Italia, eSamizdat(II), 1, p. 97, Traduzione di Sergio Corduas

http://www.leparoleelecose.it/?p=27667#more-27667

“Sono stato a lungo assalito da un interrogativo: che cos’è un romanzo? Non saprò mai spiegare davvero perché questo interrogativo e non un altro. In ogni caso, più il tempo passava, più esso diventava pressante, s’impadroniva della mia vita. Orientava le mie letture, presiedeva ai miei gusti letterari, mi guidava nelle scelte di vita da prendere e, certamente, decideva di tutti i miei progetti di studio e delle mie prove di scrittore.”

Uno dei luoghi comuni più frequentati dai cinefili è “Una sequenza da storia del cinema”. Credo che lo si possa dire appropriatamente per questa passeggiata notturna di Jeanne Moreau, che tre anni più tardi ritroveremo in un’altra memorabile camminata solitaria (Antonioni, La notte, 1971). La combinazione è perfetta: oltre alla grande attrice, allora trentunenne, c’è la magistrale colonna sonora di Miles Davis e il talento di un regista esordiente, Louis Malle, allora ventiseienne, che ricordando la genesi del suo primo film dichiarò: “Quando realizzai Ascensore per il patibolo scelsi deliberatamente di partire da un libro che era un thriller (di Noël Calef, n.d.r.), consapevole di fare qualcosa che sarebbe stato venduto all’industria cinematografica come un film di serie B. Ma volevo anche fare un buon thriller. Il buffo è che ero davvero diviso tra l’enorme ammirazione per Bresson e la tentazione di fare un film alla Hitchcock. Così, in “Ascensore” c’è qualcosa dell’uno e dell’altro. In molte scene, specialmente all’interno dell’ascensore, cercai di emulare Bresson. Al tempo stesso imitavo Hitchcock nel tentativo di fare, forse con un po’ di ironia, un thriller che funzionasse bene.” Civetteria o felice inconsapevolezza dei vent’anni?

Nella sequenza, Jeanne Moreau pronuncia solo due battute: “Julien…” e poco dopo: “Julien, je t’ai cherché partout“. Esercizio per le giovani attrici: ripeterle più e più volte, con o senza la colonna musicale di Miles Davis.

Quando si scopre un aspetto meno conosciuto (almeno ai nostri occhi) di un autore è sempre una bella sorpresa. Ricordo quando, tanti anni fa, ascoltai Le devin du village: mi sembrava straordinario che Rousseau, nel 1752, mentre traduceva Orazio ed lavorava su Socrate e Catone, avesse composto anche questo intermezzo buffo (parole e musica); così come mi stupirono le incisioni di Alfred Kubin: avevo appena letto quello straordinario romanzo che è L’altra parte e la meraviglia fu grande quando constatai che lo scrittore riusciva a ricreare nelle sue tavole l’angoscia che aleggiava nella sua scrittura (per la verità, nel romanzo l’angoscia si sostanzia in un pulviscolo, mentre nelle incisioni plasma degli incubi modellandoli su infinite gamme di grigi).

La rivelazione che ci regala questo prezioso Un poeta al cinema, tuttavia, solo relativamente se consideriamo l’ampiezza del fronte sul quale si sviluppa il lavoro di Edoardo Sanguineti: poeta, narratore, critico letterario, dantista, drammaturgo… – e qui Clara Allasia, che con Franco Prono cura la pubblicazione, mi raccomanderebbe di non dimenticare “lessicografo”. Il cinema, dunque, non poteva non rientrare nell’orizzonte sanguinetiano, anche se il nostro autore premette: “Non sono un esperto di cinema, però ho avuto dei trascorsi da cinefilo in giovinezza”, che francamente sembra un understatement eccessivo, perché la maggior parte dei cine fili di mia conoscenza si dedica prevalentemente a memorizzare i cast e a cronometrare la lunghezza di ogni piano sequenza. In ogni caso, la vera sorpresa di questo libro è l’uso che Sanguineti fa del cinema, inserendolo in un suo discorso d’interpretazione del Novecento, del quale il montaggio è elemento costitutivo.

Che cos’è il montaggio? È molto facile darlo per sottinteso, perché intuitivamente si capisce che cos’è: così fanno certe edizioni del Vocabolario dell’Accademia della Crusca dove alla voce gatto si legge; «animale noto» e non se ne dà nessuna definizione. Diverso è il caso di un pesce raro o un insetto esotico; invece se diciamo gatto ci intendiamo tutti anche se non abbiamo mai visto un siamese o un persiano… La stessa cosa si può dire per il montaggio: se un dizionario dà una definizione quale «procedimento di costruzione di un’opera, massimamente filmica», ecco che si capisce subito di che si tratta. Dal punto di vista pratico, pensiamo a una striscia di pellicola che qualcuno taglia con un paio di forbici e poi incolla con grande precisione alla moviola (anche se oggi l’ipertecnologia ha profondamente cambiato il procedimento). Bene: il montaggio è questo e la cosa è risolta.

In realtà il montaggio è un meccanismo costruttivo che va molto al di là del cinematografo, perché investe praticamente qualsiasi comunicazione intersoggettiva. Qualunque testo è opera di montaggio, e possiamo dirlo perché oggi viviamo in un’età in cui ne abbiamo consapevolezza. Posso leggere La Divina Commedia come un testo che è opera di montaggio, però evidentemente Dante non ne aveva (non poteva avere) un’idea di montaggio ma, certamente, aveva un’idea strutturale molto forte. La Divina Commedia è un’opera costruita in modo particolarmente meditato, non foss’altro per l’ossessione del numero tre: tre cantiche, trentatré canti in ognuna delle cantiche più uno (cento canti), le tre fiere e tutta la simbologia trinitaria, il nome di Beatrice… La cabala dantesca non lascia dubbi sulla cura costruttiva. Però pensare che tutto ciò nasca come montaggio sarebbe sbagliato, anzi possiamo usarlo come esempio di antimontaggio. Nel campo del cinema Pudovkin è stato considerato spesso il rappresentante più tipico dell’antimontaggio. Egli sosteneva la sceneggiatura di ferro in cui tutto è previsto, per cui il film viene costruito sulla base di una fedeltà tendenzialmente assoluta alla sceneggiatura. Il film è tutto scritto, anche la durata delle varie sequenze è prevista, quindi non c’è nient’altro da fare che metterle insieme. Per molto tempo nelle storie del cinema e nei trattati teorici le opere di Ejzenštejn e Pudovkin sono state presentate come emblemi del montaggio aperto e del montaggio chiuso, del montaggio sì e del montaggio no. La Divina Commedia, se considerata dal punto di vista del montaggio, potrebbe essere definita un’opera dal montaggio chiuso. Non possiamo pensare che Dante, arrivato al decimo canto dell’Inferno non sapesse come procedere. Non avrà minuziosamente precostituito ogni particolare, ma in ogni caso non poteva non sapere che sarebbe andato avanti per terzine; forse non aveva deciso di scrivere trentatré canti per ogni cantica, ma quello che conta è che sostanzialmente l’idea generale era già definita e preordinata. Per Ejzenštejn invece il montaggio era l’ultimo momento del suo lavoro e non il primo, ovvero non pensava alla struttura di un film nel momento in cui cominciava a girare, se non in termini molto aperti.

Edoardo Sanguineti, Un poeta al cinema

a cura di Franco Prono e Clara Allasia, Bonanno editore

http://www.leparoleelecose.it/?p=27422#more-27422

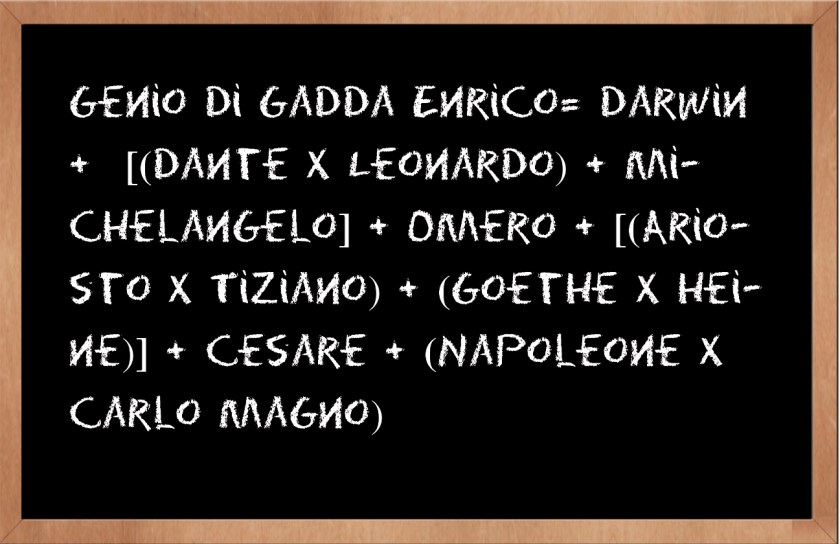

Carlo Emilio Gadda (1893 – 1973) ed Enrico Gadda (1896 – 1918) erano due fratelli “vicini”, come si dice in questi casi: non solo per età ma, a quanto pare, anche per interessi e aspirazioni. Nel 1918, partirono volontari per la grande guerra. Il primo sopravvisse a un lager tedesco, il secondo non fece ritorno.

In questo bell’articolo, Dario Borso disegna il ritratto dell’altro fratello, presenza muta ma sicuramente viva e operante nella vita del Gran Lombardo.

Il plot del giovanotto che una mattina si risveglia trasformato in donna non è nuovo, ma il ritmo e il disegno elegantemente trasandato del corto sono di qualità.

http://www.doppiozero.com/rubriche/92/201705/societa-liquida-e-chef-televisivi

“Il mio bagno, il mio living, la mia cucina”… recita la pubblicità mentre nella finzione il noto chef televisivo si aggira solitario nel suo appartamento…”