http://www.leparoleelecose.it/?paged=2

“Una volta Arbasino disse che giudicare i libri a seconda del gradimento popolare sarebbe stato come valutare McDonald il miglior ristorante al mondo perché il più frequentato…”

http://www.leparoleelecose.it/?paged=2

“Una volta Arbasino disse che giudicare i libri a seconda del gradimento popolare sarebbe stato come valutare McDonald il miglior ristorante al mondo perché il più frequentato…”

Franco Mescolini era attore sanguigno e romagnolo, eccessivo e fragoroso come la sua esuberante corporatura. L’ho conosciuto nel 1983 al Teatro Stabile dell’Aquila chiamato a dirigere il mio primo spettacolo nel cartellone di un teatro stabile pubblico, Questa sera da Tosti di Alberto Gozzi. Ero arrivato in Abruzzo con il febbrile e incosciente entusiasmo di un trentenne ambizioso per parlare del progetto che mi era stato affidato ma, in quel momento, il teatro era impegnato nelle prove di un altro spettacolo che non ricordo: la compagnia di giovani attori e il loro regista, Alberto Gozzi appunto, erano in attesa di questo per loro famoso Mescolini ma lui ritardava per impegni precedenti; e la compagnia sembrava sperduta e preoccupata in attesa di una svolta artistica che sarebbe arrivata con lui. E ricordo benissimo l’impressione di forza e di vitalità che trasmise, salito in palcoscenico quella volta: e l’autorevolezza da primattore che conquistava prima ancora di aprire bocca. Dopo di allora, con lui cominciò una lunga consuetudine di lavoro creativo: in quella fucina straordinaria che era all’epoca il Teatro Stabile dell’Aquila, con una compagnia di giovani raccolta intorno ad alcuni altrettanto giovani registi, la presenza di Franco era una necessità.

Quando tre anni dopo, incominciammo l’avventura gigantesca de I Tre Moschettieri a puntate, ricordo la raccomandazione di Aldo Trionfo che, consegnandomi i primi sei testi scritti da lui, mi raccomandò il personaggio del Padre di D’Artagnan: ne aveva fatto il protagonista perché quel primo monologo in cui si congeda dal figlio e gli raccomanda come dovrà comportarsi nella sua vita da adulto a Parigi, mi disse, anticipava già tutto il resto del romanzo. E quindi aveva pensato il ruolo come una coazione a ripetere, in un ritornare continuo, puntata dopo puntata, per scandire l’evolversi della vicenda, il commento straniato di un irriducibile grillo parlante. Ci voleva un attore di vitalistica imponenza, spiritoso e popolare, forse un napoletano: per l’immaginario italiano l’equivalente di un guascone. Ma io l’attore giusto ce l’avevo e fu Franco Mescolini che divenne in quel progetto una star amatissima dal pubblico, il divertentissimo Padre, maestro e punto di riferimento di quella compagnia di giovani e giovanissimi che per tutta la stagione vissero i Moschettieri.

L’anno scorso nella reinvenzione dopo trent’anni di quel progetto per Torino, Il Padre era naturalmente destinato a Franco: ci telefonammo, fu entusiasta ma non stava bene dopo un’operazione difficile. Alla fine rinunciò molto a malincuore per ragioni di salute e il Padre fu Sergio Troiano, bravissimo, nel segno di una continuità ideale perché in palcoscenico in fondo non si muore mai, si affida alla memoria degli spettatori un’emozione catturata per sempre. E’ la mia consolazione pensando a Franco in quest’ora triste e ricordandolo, appunto, per sempre nella sua gioiosa guasconaggine di teatrante felice.

Mi fa piacere ricordarlo così, come un membro eminente di quel club assolutamente esclusivo (e di alta, involontaria aristocrazia) che è il Malteatro: il male-di-teatro, l’innamoramento vagamente splenetico per la scena, e al tempo stesso quel malo teatro che ti randella con una battuta eccessiva o uno strabuzzar d’occhi imprevedibile; lo si potrebbe anche chiamare il santo teatraccio. Glielo ricordo oggi che se n’è andato, così come glielo dicevo nei molti anni che abbiamo lavorato insieme: “Sei un grande attore del cattivo teatro”. Rideva, mi capiva, e ne era lusingato. Parafrasando una decisiva affermazione di Céline (“Occorre essere un po’ più che morti per far ridere sul serio”, Colloqui col Professor Y), si potrebbe dire. “Bisogna essere un po’ più che guitti per essere grandi attori”. Franco Mescolini, tanto per darne un’idea, portava con sé, per ogni evenienza, la valigetta del mestiere, nella quale custodiva nasi finti, occhiali ridicolosi, baffi, baffetti e bazze d’ogni genere, papaline da turco, sopracciglia mefistofeliche e carabattole innumerevoli, più una vestaglia arabescata verde che lo poteva proiettare, se necessario, in un parodistico Esotico primo Novecento. La valigetta se la portava sempre, sia quando doveva affrontare duemila persone alla Fiera dei Vini di Verona (da solo, magari issato su un cavallo, lui, con quella mole che si ritrovava) sia quando veniva scritturato da Federico Tiezzi per la messa in scena di En attendant Godot (mirabile, del 1989, con Virginio Gazzolo e Gianluigi Pizzetti), oppure da Giancarlo Cobelli per L’uomo difficile, di Von Hoffmansthal. Era del tutto improbabile, gli dicevo, che Tiezzi o Cobelli gli chiedessero di fare ricorso alla paccottiglia della valigetta, ma lui rispondeva: “Non si sa mai”. La valigetta non era un feticcio, bensì un segno distintivo, come il camice bianco del dottore o la feluca del diplomatico; era al tempo stesso l’icona del cordone che lo legava a un teatro dell’eccesso, quale quello che Mescolini aveva praticato fin da ragazzo presso i Salesiani, che erano stati la sua vera Accademia, della quale parlava con disarmante serietà: altro che scuola del Piccolo o Silvio D’Amico: sul quel palcoscenico si accendevano le fiamme infernali ottenute con la pece greca, fra le quali volteggiavano diavoloni, santi e sante, martiri, angeli e peccatori. Roba forte e squisitamente inattuale già negli anni Sessanta, quando Mescolini, giunto a Bologna dalla natia Cesena, approdava al Teatro delle Moline giusto in tempo per un appuntamento importante, un Otello raffinatamente destrutturato per le regia di mio fratello Luigi Gozzi. Fu su quel palcoscenico familiare che lo incontrai. Da allora, abbiamo corso svariatissime avventure: spettacoli improvvisati dalla mattina alla sera e Teatri Stabili, radio rai e radioline pirata, video, pubblici duelli drammaturgo/attore e chissà cosa dimentico. In tutte quelle occasioni, il Malteatro incarnato in Mescolini esercitava la sua fascinazione sul pubblico e i suoi benefici effetti sullo spettacolo. Come tutti i grandi attori, Franco era sempre se stesso (alla faccia del mito fasullo dell’attore camaleontico) e al tempo stesso rigorosamente intonato alla drammaturgia e alla messa in scena

Poi sono venuti i film: Il Mostro, La tigre e la neve, e La vita è bella. Pinocchio, di Benigni, Pasolini, un delitto italiano, di Marco Tullio Giordana, e altri ancora. Ma vorrei dire: era solo cinema. L’attore Mescolini è quello che hanno potuto conoscere gli spettatori a teatro, e come tutti gli spettacoli è svanito, lasciando il ricordo.

P.S. La foto che compare in questo post è palesemente l’iperbole (figura retorica tipicamente mescoliniana) dell’attore impegnato a interpretare un ruolo di “cattivo”. Abbiamo ritoccato l’originale bianco e nero con un tocco di sulfureo come ultimo saluto all’amico che va a calcare altre scene.

http://www.leparoleelecose.it/?p=25334#more-25334

Un saggio che riscatta la gastronomia dalle scempiaggini, dai luoghi comuni, dalle promozioni socioturistiche – e perfino dal grottesco di MasterChef.

una poesia è una città piena di strade e tombini

piena di santi, eroi, mendicanti, pazzi,

piena di banalità e di roba da bere,

piena di pioggia e di tuono e di periodi

di siccità, una poesia è una città in guerra,

una poesia è una città che chiede a una pendola perché,

una poesia è una città che brucia,

una poesia è una città sotto le cannonate

le sue sale da barbiere sono piene di cinici urbiaconi,

una poesia è una città dove Dio cavalca nudo

per le strade come Lady Godiva,

dove i cani latrano di nottte, e fanno scappare

la bandiera; una poesia è una città di poeti,

per lo più similissimi tra loro

e invidiosi e pieni di rancore…

una poesia è questa città adesso,

50 miglia dal nulla,

le 9,09 del mattino,

il gusto di liquore e delle sigarette,

né poliziotti né innamorati che passeggiano per le strade,

questa poesia, questa città che serra le sue porte,

barricata, quasi vuota,

luttuosa senza lacrime, invecchiata senza pietà,

i monti di roccia dura,

l’oceeano come una fiamma di lavanda,

una luna priva di grandezza,

una musichetta da finestre rotte…

una poesia è una città, una poesia è una nazione,

una poesia è il mondo…

e ora metto questo sotto vetro

perché lo veda il pazzo direttore,

e la notte è altrove

e signore grigiastre stanno in fila,

un cane segue l’altro fino all’estuario,

le trombe annunciano la forca

mentre piccoli uomini vaneggiano di cose

che non possono fare.

Charles Bukovski, Una poesia è una città, “Poesie”

Mondadori, Traduzione Vincenzo Mantovani

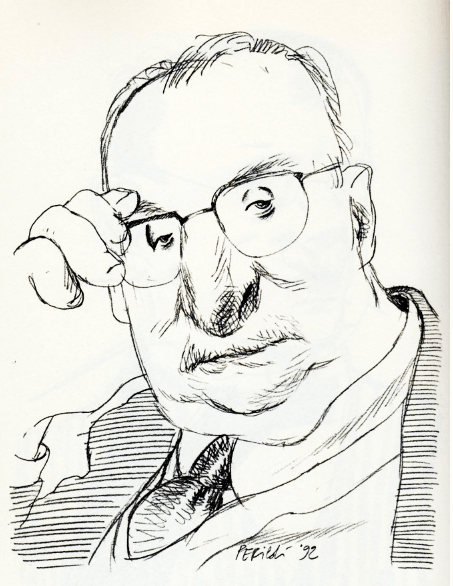

Giorgio Manganelli secondo Tullio Pericoli

Riferire di un libro può essere un esercizio deprimente per chi scrive e per chi legge, a meno che l’autore della scheda non sia Giorgio Manganelli, consulente editoriale di lungo corso per Mondadori, Einaudi, Adelphi, Garzanti e Feltrinelli. Ammesso che la scheda di lettura di un libro sia qualcosa di simile a un genere (come non mi sembra illecito pensare), Manganelli opera dall’interno una squisita infrazione: non tanto perché ignora con grazia qualsiasi ipocrita obiettività, quanto perché l’io manganelliano è l’entità che guida la danza. Come a volte accade, l’infrazione delle regole produce effetti virtuosi; così, la scheda di non importa quale romanzo (o romanzetto) diventa una tappa nell’esplorazione della poetica dell’autore (della scheda stessa). Ne è un bell’esempio questa pagina sul romanzo di Stephen Hudson, A True Story, The Falcon Press, London, 1948, nella quale Manganelli lascia trapelare con eleganza la sua avversione per le scritture «oneste» e per le «verità» in letteratura. Anche chi, come me, non ha letto il romanzo di Stephen Hudson (che non fu ovviamente tradotto in italiano dopo questo giudizio), deve essergli grato per aver generato involontariamente una pagina così divertente e ricca di spunti critici.

Mi pare un libro singolarmente, nobilmente noioso. Non posso dire che sia infimo trash: ha una sua grazia crepuscolare, una minuta, pedante dolcezza da miope; e pertanto la noia che ne emana è piena di decoro, di dimessa onestà. Oh nessuno negherà che si tratti di libro «onesto»: il materiale è tutto di prima mano, e si ha la chiara impressione che qualcuno si sia dato la pena di vivere, allo scopo di bene informarsi sulle cose che accadono nella vita: genitori ottusi o un poco svagati, scuole snobs, prepotenti giovani amici, viaggi in luoghi eccitanti (America), amori e matrimoni.

È tutto «vero», come è detto anche nel titolo, che vuol essere una leale promessa di galantuomo ma, come spesso accade alle cose vere, include anche una certa, inevitabile dose di falso: l’onestà non è solo nell’occhio dello scrittore, è una qualità leggermente deteriore che circola in tutti gli eventi, un che di dolcemente stantio, un’ombreggiatura, una mentita aureola da fotografia di defunti.

Offrire seicento pagine rilegate di veridica favola al lettore fiducioso non mi pare giusto: anche gli utenti della noia possono aspirare a cose più mordenti.

Giorgio Manganelli, Estrosità rigorose di un consulente editoriale, Adelphi

Dal punto di vista tecnico, questo video si avvale di: “proiezione mappata, CGI e sensori per reagire dinamicamente ai movimenti e alla vicinanza della performer”. La cosa, in se stessa, non ci commuove, e non ci viene nemmeno la voglia di sapere cosa sia un CGI. Il risultato invece realizza quello che dovrebbe essere il fine di ogni danza, il connubio fra la leggerezza (meglio se immateriale) coniugata con un corpo in movimento.

Elif Shafak scrive un romanzo storico, ambientato ad Istanbul nel XVI secolo. Il protagonista è il giovane Jahan, ammaestratore improvvisato di un elefante caratterizzato dal colore della sua pelle: un rarissimo bianco latte. Dopo un avventuroso viaggio in mare, che porterà il poco più che bambino ed il suo animale dall’India alla capitale Turca, questi incontra Sinan; un personaggio che avrà un ruolo chiave nella sua crescita personale, allontanandolo dal suo passato e da quei pensieri di vendetta che covava nei confronti del patrigno, reo di avergli ucciso la madre. Sinan, altri non è che l’architetto dell’Imperatore Solimano; un artista ammirato per le sue opere, ma anche pieno di nemici non dichiarati.

Il Maestro decide di prendere sotto la sua ala protettrice, insieme ad altri tre ragazzi, proprio Jahan; imponendo loro un percorso scolastico molto faticoso, al fine di farli divenire i suoi assistenti.

Vero e proprio “Romanzo di formazione” nel quale al protagonista viene concesso uno spazio temporale di maturazione che non si limita alla mera giovinezza; ma che, al contrario, tenderà ad ampliarsi col trascorrere degli anni. E di anni, così come di avvenimenti importanti, ve ne saranno per oltre un secolo.

Jahan ci viene presentato da subito come un bambino ingenuo, dal cuore appesantito, nella sua terra d’origine. Un bambino con un cuore! Un personaggio che mantiene intatta la sua moralità (fatta eccezione per alcuni furti di lieve entità), la cui onestà intellettuale lo porta continuamente a cercare la verità degli eventi in una realtà tanto ambigua quanto pericolosa qual è quella degli uomini di Corte dell’Impero Ottomano.

Luca Perrone

Il giorno seguente, Jahan fu convocato dal capo degli eunuchi bianchi. Il suo primo pensiero fu che costui lo avrebbe rimproverato per aver trascorso la notte nel serraglio, proprio quella notte in cui Chota morì. Peggio ancora, Jahan aveva sfidato il suo potere, rifiutatosi di consegnare la carcassa all’emissario francese. Ed il tutto, senza alcun successo. Infatti, come previsto, l’animale venne fatto a pezzi. Tutti elementi che avrebbero potuto innervosire il capo degli eunuchi bianchi per diversi anni. Eppure, curiosamente, a Jahan non importava. Un’audacia, mai fino ad allora conosciuta, si era impossessata di lui.

Quando venne condotto davanti a Kamil Agha, Jahan s’inclinò, lentamente, senza grazia alcuna, ed attese, con gli occhi fissi sul marmo del pavimento.

« Alza la testa! ». L’ordine schioccò come una frusta.

Jahan obbedì. Per la prima volta da quando arrivò a Palazzo, e dall’indimenticabile schiaffo che da lui ricevette, volse lo sguardo dritto negli occhi del capo degli eunuchi bianchi : il blu profondo del fiore di cardo.

« Ti osservo da molti anni. Hai fatto una rapida carriera. Nessun altro domatore si avvicina neppure lontanamente dove sei arrivato tu. Ma non è per questo che ho dell’affetto per te. Vuoi conoscerne la ragione? »

Jahan restò in silenzio. Non dubitava affatto che Kamil Agha provasse dell’affetto nei suoi confronti.

«Ogni “recluta” è composta di acciaio fuso. Rimodellato. Tu sei dei nostri, Indiano. Curiosamente, però, nessuno ti ha convertito. Lo hai fatto da solo. Ma sai dov’è che hai commesso un errore?»

«Non saprei dire, signore.

«L’amore. »

Elif Shafak, La città ai confini del cielo, Traduzione Luca Perrone

Un importante e prestigioso (assai) TRIC (Teatro di Rilevante Interesse Culturale) fu taggato, qualche tempo fa, da Radiospazio. Cediamo di tanto in tanto alla debolezza di rendere partecipi della nostra attività alcuni Enti culturali che di solito ricambiano di buon grado. Ci si tagga, insomma; chissà perché, ci sembra che la cosa abbia un senso, sia pure vago, sia pure tanto pallido da suscitare almeno un’occhiata (non sono post sui quali soffermarsi tanto); e ci sembrava, nel caso specifico, perfino un gesto di attenzione nei confronti di quel TRIC, che promuove anche incontri di buon livello culturale, farci vivi con i nostri post non strettamente teatrali, accreditando in tal modo il suddetto signor TRIC di una sensibilità più aperta di quella delle compagnie sciamannate e assatanate che pensano solo ai finanziamenti, agli incassi e, nel migliore dei casi, alla produttività compulsiva.

Dopo qualche cenno di cortese riscontro, il signor TRIC si ruppe le palle (è una caduta di stile, ma lo stile venne meno all’improvviso) e mandò un DM (messaggio privato): “Buongiorno, si può sapere perché taggate le vostre iniziative?”. Come se gli avessimo proposto un tagliapeli del naso col 10 per cento di sconto. Quando ci riavemmo, provammo con la lusinga, e rispondemmo: “Per stima”. La risposta fu asciutta: “Grazie per la stima, ma preferiamo essere taggati per cose che ci riguardano”. Alla faccia dell’Interesse Culturale. Certi teatranti, non c’è legge ministeriale che li redima.

http://www.leparoleelecose.it/?p=26807#more-26807

The Albertine Workout è una plaquette di Anne Carson uscita nel 2014. Questa è la parte iniziale del testo nella traduzione di Matilde Manara