(per aprire, cliccare una volta sul link, quindi cliccare nuovamente sul titolo che compare nel piccolo riquadro)

(per aprire, cliccare una volta sul link, quindi cliccare nuovamente sul titolo che compare nel piccolo riquadro)

Personaggi:<<

Il giovanotto pallido

La Ragazza

Ora le luci del Golf Club Restaurant si vanno spegnendo ad una ad una. La cassiera, rivestita da “vera ricca”, esce a notte fonda, tutta sola. Ed escono, buoni ultimi, un giovanotto pallido ed una fanciulla dagli occhi azzurri. Ridono abbracciati. Lui barcolla, visibilmente ubriaco. Lei lo sorregge amorevolmente sino alla solita panchína.

GIOVANOTTO – Oddio, oddio, oddío!

FANCIULLA – Non ti senti bene?

GIOVANOTTO – Mi pesa 1a testa. Anzi, a dir tutta la verità, non so nemmeno se quella che ho adesso è davvero la mía… oddìo , oddìo! FANCIULLA – Pensi che un caffè triplo potrebbe farti bene?

GIOVANOTTO – Non parlarmene nemmeno… Ma è tutto passato: guardami la mano. Vedi? Ferma come un sasso. E di’, ho sgarrato molto stanotte? Ho passato i limiti?

FANCIULLA – Ma va! Tutti ti hanno trovato terribilmente spiritoso. Solo Jim Pierson, al solito, è stato lì lì per metterti le mani addosso, ma gli altri l’hanno calmato…

GIOVANOTTO – Santo cielo, che gli ho fatto? Perché voleva picchiarmi?

FANCIULLA – Voleva, piú esattamente, romperti la testa. Sai come diventa Jim quando gli si tocca Eleonora… Gli altri, però, ti hanno trovato divertentissimo. Eleonora, poi, non faceva che ridere; si è seccata un po’ soltanto quando le hai versato la maionese nella scollatura, .. Ah! sei stato magnifico!, , ,

GIOVANOTTO – La maaa, ., la maionese nella scollatura?! E come farò a scusarmi?…

FANCIULLA – Basterà che le mandi dei fiori.. . Tutti andavano in visibilio ad ogni tua parola, ad ogni gesto… Ti dico: sei stato magnifico… Solo il maitre ha cominciato a preoccuparsi quando ha visto che seguitavi a cantare, ur- lando a quel modo, anche durante la cena… Ma ci si spassava anche lui non ti dico come. Se non fosse stata la paura che gli facessero chiudere i1 locale per schiamazzi notturni..

GIOVANOTTO – Ma non mangiavo? Non ho cenato?

FANCIULLA – No: hai voluto solo cantare a squarciagola e ogni volta che il cameriere tentava di servirti qualche cosa gliela restituivi chiamandolo “fratello« e dicendogli che ogni cosa che tu avevi era sua. Lo hai fatto morire dal ridere.

GIOVANOTTO – Ho capito: sono stato il buffone della comitiva, lo zimbello perfino dei cameríeri…

FANCIULLA – Non dirlo neanche per scherzo! Sei- stato ma-gni-fico… tutti si sono divertiti un mondo alle tue uscite, se si esclude quel vecchio signore coi capelli bianchi che hai tanto sfottuto per la cravatta gialla. Stava andando in bestia, quando sono riuscita a portarti via…

GIOVANOTTO – Almeno, mi reggevo in piedi? Potevo camminare drítto? Da solo, dico…

FANCIULLA – In modo perfetto. Sei scivolato, sì, lungo disteso sul marciapiedi, ma perché ci avevano messo il ghiaietto. E dopo le caduta sei stato sempre così serio…

GIOVANOTTO – Oh si: perché mi faceva male íl didietro… mi fa male ancora il didietro. E dopo?

FANCIULLA – Dopo? Non dirmi che non ti ricordi le meravigliose cose di dopo: mi faresti morire! Quell’incantevole corsa in tassì…

GIOVANOTTO – Non arrivavamo mai… Aspetta… Oddìo, oddìo!… che abbiamo fatto? Dove siamo andati?

FANCIULLA – Caro, ma dal pastore! A sposarci: te l’ho detto, no? Sei stato magnifico… E vivremo felici, vedrai… (Ridendo, a squarciagola) Sei stato magnifico!

Traduzione di Marco Parodi

Ecco, suona mezzanotte. La domenica è morta. Fra questa domenica e la prossima dovranno passare centosessantotto ore, a una a una.

Sono passate le centosessantotto ore. Sta finendo un’altra domenica. Che ne ho fatto di queste centosessantotto ore?

Venticinque ore le ho spese a scuola. Altre venticinque le ho spese in lezioni e ripetizioni, e fa cinquanta.

Una sessantina di ore si sono consumate nel sonno.

E le altre cinquantotto?

Una mezza dozzina se ne sono andate nel mangiare; un altro paio se ne sono andate per le piccole azioni, e cinquanta ore le ho consumate nelle abitudini. La mezz’oretta al caffè prima di andare a scuola; l’oretta al caffè dopocena; l’oretta sdraiato dopo le ripetizioni; le rimanenti ore a parlare coi colleghi e col giornalista, fino a consumare centosessantotto ore.

Mi accorgo che la mia vita è tutto un seguito di ore bruciate, di tempo perduto.

Ma che devo fare? mi domando – Che devo fare? – ho domandato a una vecchia collega.

– Che vuole fare? – mi ha risposto, – ormai è di ruolo!

Ecco, suona mezzanotte. La domenica è morta.

A sedici anni decise che voleva fare l’attrice. Ne parlò con suo padre mentre questi giocava a scacchi, sperando che la concentrazione nel gioco avrebbe neutralizzato la sua reazione. Ma lui lasciò cascare il re e impallidì. Poi disse, molto freddamente e con calma: «Ma ti ho visto nella recita a scuola, e non mi pare che tu sia una brava attrice. Recitavi solo una versione esagerata di te stessa. E poi sei ancora una bambina, non una donna. Sembravi mascherata con i vestiti di tua madre, per gioco». «Ma sei stato proprio tu una volta a dire che quello che ti piaceva delle attrici era che sono delle donne esagerate. E ora usi questa stessa frase contro di me, per giudicarmi». Renate parlava con veemenza, e mentre parlava il suo senso dell’ingiustizia cresceva. Prese la forma di una lunga accusa. «A te le attrici sono sempre piaciute. Passi tutto il tempo con loro. Una sera ti vidi lavorare a un giocattolo basato su un gioco di specchi. Pensavo che fosse per me. Io ero quella a cui piaceva guardare nei caleidoscopi. Ma tu lo desti a un’attrice. Una volta non hai voluto portarmi a teatro, dicesti che ero troppo giovane, eppure vi portasti una ragazza della mia scuola, e lei mi mostrò i dolci e i fiori che le mandasti. Tu vuoi soltanto che io rimanga bambina per sempre così che resti mascherata con i vestiti di tua madre, per gioco». «Ma sei stato proprio tu una volta a dire che quello che ti piaceva delle attrici era che sono delle donne esagerate. E ora usi questa stessa frase contro di me, per giudicarmi». Renate parlava con veemenza, e mentre parlava il suo senso dell’ingiustizia cresceva. Prese la forma di una lunga accusa. «A te le attrici sono sempre piaciute. Passi tutto il tempo con loro. Una sera ti vidi lavorare a un giocattolo basato su un gioco di specchi. Pensavo che fosse per me. Io ero quella a cui piaceva guardare nei caleidoscopi. Ma tu lo desti a un’attrice. Una volta non hai voluto portarmi a teatro, dicesti che ero troppo giovane, eppure vi portasti una ragazza della mia scuola, e lei mi mostrò i dolci e i fiori che le mandasti. Tu vuoi soltanto che io rimanga bambina per sempre così che resti in casa a rallegrarti». Non parlava come una bambina arrabbiata con il padre perché lui non credeva nel suo talento, ma come una moglie o un’amante tradita. Si agitava e si arrabbiava sempre di più fino a che non si accorse che suo padre era impallidito, e si portava le mani al cuore. Spaventata, s’interruppe, corse a prendere la medicina che l’aveva visto usare, gli diede le gocce, e poi gli s’inginocchiò accanto e disse dolcemente: «Papà, papà, non inquietarti. Era solo una finzione. Una messa in scena per provarti che potrei essere una buona attrice. Vedi, mi hai creduto, era solo per finta».

Anaïs Nin, Collages, Fazi editore

Il capo della polizia che aveva veduto un poliziotto picchiare un furfante si mostrò molto indignato e avvertì il subalterno che non avrebbe mai più dovuto agire a quel modo, se non voleva rimetterci il posto. «Non siate troppo severo con me,» disse il poliziotto sorridendo; «lo picchiavo con un bastone pieno di crusca. » «Eppure, » continuò il capo della polizia, «si tratta di cosa sgradevole; anche se non gli avete fatto male.» «Ma,» disse il poliziotto, «era un furfante di stoppa. »

Per esprimere la propria soddisfazione con una pacca sulla schiena, il capo della polizia allungò la mano destra con tale violenza che si ruppe la pelle dell’ascella e una quantità di segatura scese dalla ferita. Era falso anche il capo della polizia.

Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, Traduzione Mario Giobbe

Lei era ricca di vent’anni,

io ero un giovane di venti franchi,

e facemmo borsa comune,

impiegata, a fondo perduto, in una

infida notte di primavera…

La luna ci fece dentro un buco,

tondo come cinque franchi

da dove svanì la nostra fortuna:

vent’anni! venti franchi!… e poi la luna!

– In contanti – ahimè – i venti franchi!

In contanti anche i vent’anni!

Sempre di buco in buco di luna

e di borsa in borsa comune…

– è press’a poco la stessa fortuna!

La trovai – dopo tante primavere,

tanti vent’anni, tanti venti franchi,

tanti buchi e tante lune…

Ancora la caccia ai passanti

ai venti soldi, non più ai venti franchi…

E poi: la fossa comune.

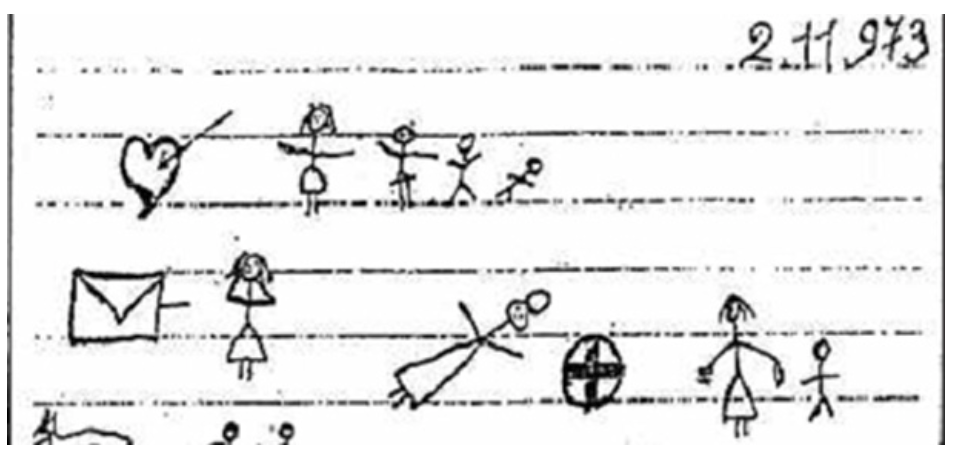

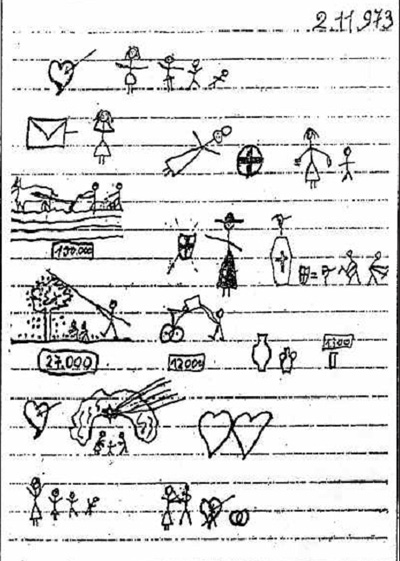

Il 2 novembre 1973, 39 anni fa, una donna siciliana scrisse una lettera al marito, emigrato in Germania. La lettera, parte di un carteggio andato smarrito, finì poi tra le mani dello scrittore di Comiso Gesualdo Bufalino, il quale tentò di darne un’interpretazione. Sia la donna che il marito, infatti, erano analfabeti. Per questa ragione la donna, anziché rivolgersi ad uno scrivano come si faceva in questi casi, scelse di esprimersi con una serie di disegnini o pittogrammi, all’interno di un unico foglio bianco e a righe.

Leggi l’intero articolo: https://www.ilpost.it/2012/10/31/una-lettera-damore-in-sicilia-nel-1973/

SIGISMONDO

Occorre domare

questa natura ribelle,

questa furia, quest’assillo,

se al sogno in caso torniamo.

E lo faremo, avvertiti

da un mondo così bizzarro,

dove vivere è sognare;

e l’esperienza m’insegna

che l’uomo che vive sogna

quel che è, fino al risveglio.

Sogna il re il suo stesso regno,

e vivendo in quest’inganno

regna, dispone e governa;

ed il plauso, che fugace

riceve, lo scrive al vento,

e la morte – sorte ingrata! —

in cenere lo trasforma.

E chi vorrà più regnare

sapendo che si risveglia

già nel sonno della morte?

Pedro Calderón de la Barca, La vita è sogno, Garzanti, Traduzione Dino Puccini

Alzandomi, una mattina, osservavo mia madre vestirmi con uno sguardo insolito, e sentivo le sue mani che non avevano il ritmo degli altri giorni sul mio corpo; ma un tatto diverso. Sentivo, pure tacendo, che nulla mi apparteneva di lei, mentre le altre mattine, anche pensando ad altra cosa in quell’operazione del vestirmi, era tutta per me. Quella mattina mi era estranea tutta, assente, e s’io le avessi rivolte delle domande mi avrebbe risposto dei «sì» e dei «no» che non sarebbero stati delle risposte, e senza neppure ascoltare le mie parole. Ma io mi guardavo bene dal farle, e già fantasticavo per scoprirne il perché. Lavatomi come sempre e finitomi di vestire, fattami fare la colazione, mi mandò per la donna di servizio al piano superiore senza una parola di commento; cosa davvero insolita per mia madre che non amava cedermi a chicchessia e per nessuna ragione. Per le scale la donna si sentì in dovere di spiegarmi che andavo lassù per fare i balocchini con gli amici che mi aspettavano. Il fatto si ripeté per tre mattine, e la donna non mi veniva a riprendere che la sera, verso le dieci, all’ora di mettermi a letto. Lassù era una famiglia numerosa e accogliente, dove durante i tre giorni venni coperto di cure e tenerezze: giuochi, dolciumi, baci, affettuosità d’ogni specie. Pareva non avessero, quei buoni pigionali, che un unico pensiero: la mia felicità. Chi apriva un cassettone per cercarvi una caramella o un confetto, un gingillo che mi potesse piacere; chi improvvisava un giuocattolo con la carta e col filo; chi inventava un nuovo passatempo o diletto per rallegrarmi e farmi divertire, e a tavola tutti, grandi e piccini, facevano a gara per mettere qualcosa nel mio piatto, tanto che la madre era costretta a intervenire rivolgendo rimproveri di continuo perché mi avrebbero fatto ammalare per un eccesso di alimento. Ma io accoglievo tanta gentilezza sospettoso in quel luogo dove tardavo a divenir familiare, e mi guardavo intorno cercando d’ogni cosa un perché. Quando pregai una signorina di suonare il pianoforte, ché dal giardino ogni mattina la stavo a sentire, la vidi rimanere interdetta e consultare la madre cogli occhi, la quale più interdetta, rispose con un cenno smorzato: «no», quel giorno non si poteva suonare. Fu il solo «no» ch’io m’ebbi durante tre giorni da quelle brave persone. Il mio sospetto cresceva, e me ne stavo fra tante mani amorevoli distratto e scontento, lontano e desideroso di raggiungere le finestre nella speranza di cogliere un segno, un raggio che venisse di sotto a illuminare la mia penosa curiosità. E una volta, riuscito ad affacciarmi, potei vedere nel giardino una nostra parente, con una donna che non conoscevo, intente ad aggiustare un vestito nero femminile che tenevano disteso sulle ginocchia. Che era entrato in casa per cui io ero dovuto uscire? Quale persona si doveva vestire con tanta fretta? In quell’affetto che mi circondava era dunque un inganno, era solo per ingannarmi che si era tanto buoni con me, e il sentimento vero, nascosto, era la pietà, non l’amore. La sera del terzo giorno, sùbito dopo l’imbrunire, tutta quella famiglia si riversò alle finestre dalla parte della strada, e siccome anch’io, per quanto me ne venissero ostacolati i tentativi escogitavo ogni mezzo per potermi affacciare, e compreso che già dovevo avere riconosciuto certe luci e certe voci, la padrona di casa si sacrificò, e portatomi in un’altra stanza mi disse abbracciandomi che nella strada non c’era nulla da vedere, ma passava solamente un morticino piccino piccino, e faceva con le dita il segno di mostrare un chicco di panico in cima al polpastrello dell’indice: «piccino così». Era stata uccisa una pulce certamente, e come ammenda dell’uccisione le facevano il funerale con tanto spreco di voci e di lumi i cui bagliori sinistri avvampavano le finestre. Due ore dopo fui riportato a casa, e questa volta per non salire più al piano superiore. La casa mi apparve deserta, e l’avevo sentita tanto piena durante quei lunghissimi giorni nei quali ero rimasto assente; ebbi il senso del vuoto entrandovi. Fui condotto in cucina dove mio padre era solo e seduto sopra una seggiola impagliata. Non lo avevo mai visto a sedere in cucina, ché non ne aveva il tempo né l’abitudine; pareva vi si fosse rifugiato per essere vicino al fuoco; mi prese sulle ginocchia, prima quasi senza toccarmi, e poi poco alla volta incominciò a stringermi forte le gambe senza poter parlare, mentre gli occhi gli si facevano sempre più grandi e lucidi come diamanti che abbagliavano i miei. Lo guardai tutto addosso piano piano e posi il dito, non con l’intento di indicare veramente ma quasi per toccarla, per sentire se la cosa che vedevo esistesse veramente, sulla cravatta nera. Egli mi stringeva premendomi le gambe sempre più in su, verso l’attaccatura della coscia. Qualche cosa era stato strappato dal suo corpo materialmente, lo sentivo bene, e stringeva la mia carne per risanare materialmente la ferita, riparare a quella perdita, rifarsi del vuoto nella carne. E tutti e due senza parlare.

Aldo Palazzeschi,. Stampe dell’800, Mondadori